坝上草原,被誉为“距北京最近最美的地方”。这里有茂密的森林、辽阔的草原、清澈的湖泊、婉转的河流、成群结队的牛羊、遍地盛开的野花;在这里可以呼吸新鲜的空气,欣赏夜晚美丽的星空;这里也是历朝历代君王的避暑胜地。

一、坝上草原的基本情况

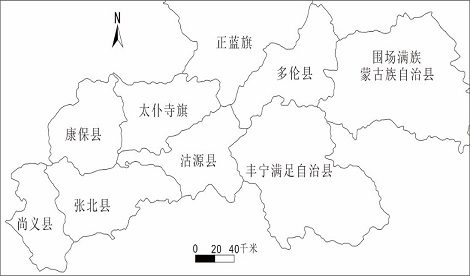

坝上草原位于大兴安岭南段,是内蒙古东南部锡林郭勒大草原的重要组成部分。坝上草原包括:河北省尚义县以东、河北省丰宁县黄旗镇坝梁以北、河北省围场县机械林场镇坝梁以北、内蒙古自治区的乌兰布统草原等地区。

坝上草原及周边位置示意图

1.坝上名字的由来

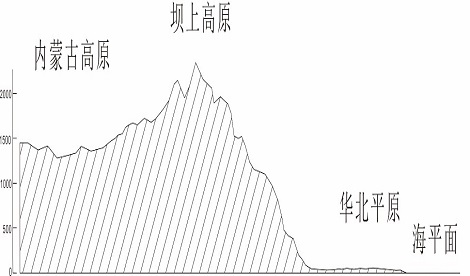

坝上草原的“坝”位于华北平原和内蒙古高原交接处,此处海拔陡然升高。华北平原的平均海拔高度在50米以下,内蒙古高原海拔高度在1000米至1300米之间,而坝上地区最高海拔约2100米,宛如一条大坝,故称之为“坝上”。

坝上高原地势示意图

2.坝上草原的类型

坝上草原为草甸草原类型,草的种类多为多年生草本植物,高度多在15-60厘米之间。4-9月份,草原上遍地盛开鲜花,色彩斑斓、景色宜人。

3.坝上草原的气候

坝上草原属中温带大陆性季风型高原山地气候,冬夏分明,是中国北方夏季避暑、旅游的圣地;如梦幻般的草原景色,也让这里成为了摄影者的天堂。坝上地区紫外线强烈且四季阳光充足,促进了农作物的生长。

4.坝上草原的形成

喜马拉雅运动基本造就了中国地貌格架的雏形,强烈的构造运动造成了玄武岩岩浆的喷发,并引起区域性的垂直升降运动,坝上地区在这个时期处于抬升过程。上新世后期,华北地区发生过一次大面积的海侵事件,而坝上地区未经历此次海侵事件,说明在此时期坝上、坝下已经初步形成,隆起的坝体阻断了海水入侵。晚更新世晚期,坝缘地带发生了掀斜作用,坝上地区向北及北西发生了缓倾斜。进入全新世,坝上地区主要经历风化剥蚀、堆积作用,形成了平坦开阔的地貌格局。

坝上地区的气候演变明显,孢粉特征显示本区气候从新生代以来经历了炎热湿润→温凉偏干→暖温较湿→温暖偏干→温凉偏干的变化;而随着气候变化植被景观也由针阔混交林→疏林草原→草原景观,形成了现在的坝上草原。

5.坝上草原的生态功能

坝上草原属于锡林郭勒大草原南侧,完善的草原生态系统对本区生态环境起到重要作用。草原生态系统提供了丰富的生物基因库,为生物遗传基因研究和农作物改良提供了稳定的基础。草原还在全球碳循环中发挥着重要作用,它碳汇功能强大,全球草原存碳量与森林相当。此外,草原的光合作用可以净化空气,草原上茂盛的牧草为畜牧业提供了充足的天然饲料,同时植物根系起到了固沙保土,减少径流的作用。

二、坝上草原生态环境变迁

坝上草原文化历史悠久,承载了史前人类的刀耕火种的文化,也经历了多个朝代的更替。史前人类遗迹可以追溯到新石器时代,属于仰韶文化期。史前文明的存在说明当时这里生态环境极佳。元朝时期,这里先后修建了元代四大都城;当时这里植被茂密,有着“平地森林”的称号。元朝灭金后,坝上地区的原始森林因战乱和开伐遭到了极大破坏。明朝时期与北方的部落的战乱使森林损失难以估量。清朝时期修筑的非迁移性牧场,使得森林进一步减少;为了弥补财政收入不足,清政府大量开垦土地用来耕种,加快了坝上草原的生态环境破坏。

近年来随着生态保护力度加大,坝上草原的生态环境得到了恢复,如今已逐渐呈现出草木葱茏、天蓝水清的美丽景色。

三、人类活动与草原生态的和谐

人类是自然界生物圈的一部分,必然受到自然生态系统的约束;但人类与其他生物不同,人类不仅仅是能适应环境,还在影响和改造自然环境。短时间尺度的人类活动对自然生态环境的影响或许不太明显,但是从人类存在的数千年的尺度来看,长期的积累对自然生态环境的影响是显而易见的。

只有更好的保护坝上草原生态环境,才能更好的发挥坝上草原的经济作用。近年来,坝上地区生态环境保护力度不断加大,采取了防沙造林、退耕还草、退耕还林等一系列有效的保护措施,使得坝上地区植被逐步恢复,森林、草原覆盖率大幅提高,野生动物也多了起来。如今每年一度的“走进绿色、相约草原”坝上草原旅游月更是丰富多彩,形成了特色产业、吸引了大批游客,当地的特产牛、羊、奶制品等销量得到了大幅度提升。塞罕坝国家森林公园、天马飞行小镇童话草原、乌兰布统草原等不仅保护了生态环境,还带动了经济发展。这充分体现了绿水青山就是金山银山的理念,也验证了绿水青山就是金山银山。

生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。生态环境是可持续发展的重要基础,是人类生存的基本条件。坚持人与自然的和谐共生,就是不断打牢中华民族可持续发展和中华民族伟大复兴的基础,也是实现中华民族可持续发展和伟大复兴的必然要求。